それぞれの責務と役割

2021年01月17日

鈴木洋一 at 18:27 | 活動

医療非常事態宣言を発出した長野県は、独自の「病床逼迫度」を公表しました。

県が設けた病床逼迫度は、中等症、軽症者を受け入れる一般病床に対する入院患者の割合で示されています。

まず、長野県下の病床確保数は350床。

そのうち一般病床302床(重症者向け48床)は、中等症・軽症者向けと精神疾患や小児などの感染者向けの専門病床に分かれている、とのことで、今回、公表されたのは中等症・軽症者向けの287床に対する、現在、入院されている患者さんの割合である、との報道です。

1月15日の信濃毎日新聞は、1月13日午後8時時点の実質的な病床使用率が53.1%、非常事態宣言の基準の一つの50%を4日連続で超えた、と報じ、更に、1月17日の記事によれば、1月15日午後8時時点で59.1%、過去最高と報じました。(3日間で6%上昇したことにもなります)この数値は、350床に対する入院患者のものであって、今回公表された病床逼迫度とは異なる数値である、ということです。

その上で、長野県の病床逼迫度は70.4%、長野市を含む北信では74.6%、お隣の東信が76.4%、これらの数値を踏まえ、各医療機関における現実的な逼迫状況を改めて受け止めなければならないと思います。施設の問題、そして、マンパワーの課題について様々な議論がなされていますが、やはり大事なのは、県が発令した医療非常事態宣言に伴い県民に要請した事項を踏まえ、一人ひとりの適切な行動が求められている、と考えます。

さて、新年があけ、2週間余が過ぎました。

我が家は例年、元旦の善光寺の初詣、護摩祈願等が年初のお決まりの行事でしたが、今年は、元旦は早朝の参拝のみとしたことから、本日(1/17)午前、護摩祈願を奉納していただき、お守りを授かりました。分散参拝も良いものでありました。

ここのところ、分散参拝のように、「分散」という言葉がよく聞かれます。昨日(1/16)、長野地域防災セミナーが開催され、参加してきました。

釜石の奇跡で有名な東大特任教授で、日本災害情報学会会長の片田敏孝先生、京都経済短大講師の菅野拓先生の講演がオンラインで行われました。

これまで、私も片田先生の書籍や論文等を拝読させていただき、防災について研究してまいりましたが、台風第19号災害を経て、改めてお聞きする講演について、印象に残った言葉を紹介します。

〇防災の実効性のカギは個人と地域である・・・個々の判断が大事であり、個々の防災意識に加え、隣近所、更に地域の中での日常からの防災への意識を養い、いざ、というときに躊躇することなく避難の判断をすること。

〇人は人として逃げられない・・・誰かを助けなければ!という他者への想いがあり、自分一人だけが助かれば良い、と考えない人が大勢いるものだ。

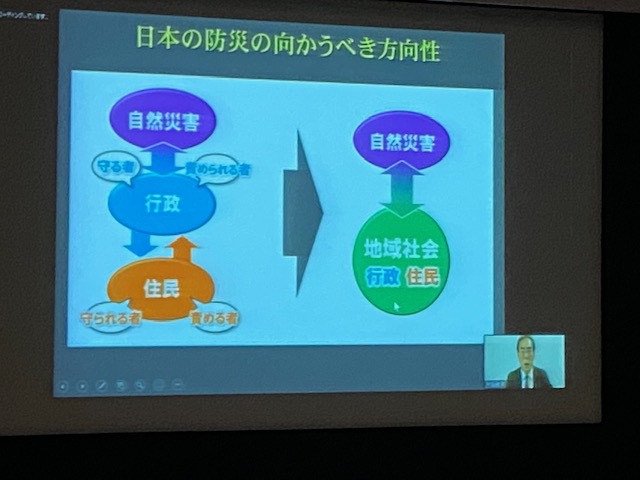

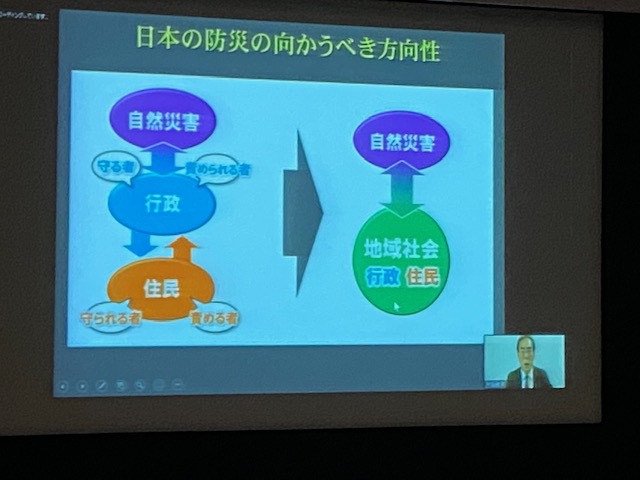

〇主客未分・・・主体と客体が別れていない融合している状態だが、行政が、市民住民に何かをしてあげる、ということではなく、一体となって行動することが求められる。

以上ですが、私は、ハード・ソフトの両面に関し、行政が果たさなければならない役割は多岐にわたり存在し、着実に災害に強いまちづくりを具現化していかなければならない、と考えます。他方、気象状況の激変により、そればかりに依存していられる状況ではない、ことは理解しますし、だから、避難行動について、個々の判断の重要性が増してきていると思います。

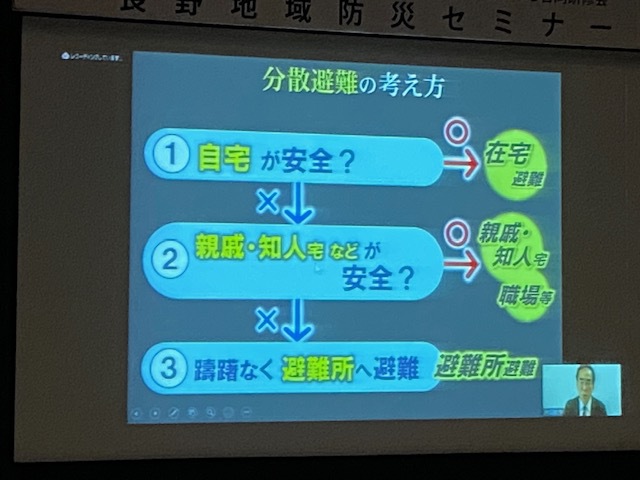

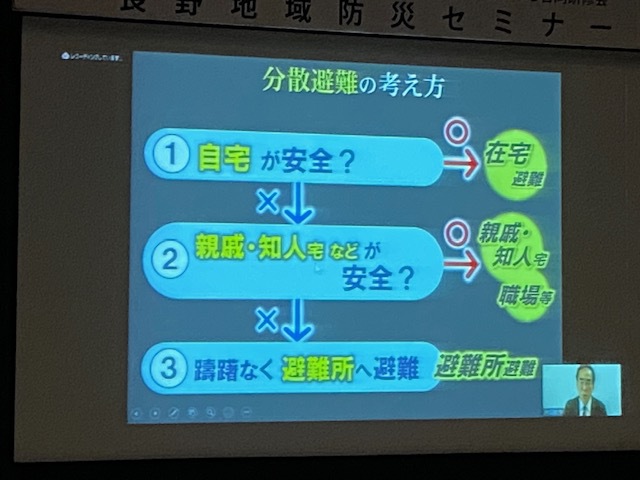

特に、「分散避難」については、在宅避難が可能なのかハザードマップで自宅の安全性を確認すること、自宅の安全性によっては親戚、知人、職場等への避難を行うこと、そうした避難先が無い場合はためらうことなく避難所への避難、といった先生の考えを更に広く市民全体で共有できるようにしなければならない、と受け止めました。

そして、菅野先生の講演では、「社会保障のフェーズフリー化」という言葉が印象に残っています。身の回りにあるモノやサービスを日常時だけでなく非常時においても役立つものとして設計していくという考え方で、例えば、発電機や蓄電池として利用可能な電気自動車の配置等といった、平常時(日常時)や災害時(非常時)などのフェーズ(社会の概念)に関わらず、適切な生活の質を確保しようとする概念です。私もフェーズフリー化について、防災の観点から、今後、理解を深めていかなければなりません。

新型コロナ、自然災害等々、私たちは、いつ何が起こるか分からない世界に生きており、いつ、どういった事態に直面しても一人ひとりが向き合わなければならない課題もあります。しかし、その前に、行政や政治が果たさなければならない責務を正確に把握し、出来ることを確実に進め、信頼関係を構築していくことが前提であり、必要です。

それぞれが、それぞれの責務、役割を果たすことにより、防災力の更なる強化に繋がり、安全安心に繋がっていくのだと思います。

県が設けた病床逼迫度は、中等症、軽症者を受け入れる一般病床に対する入院患者の割合で示されています。

まず、長野県下の病床確保数は350床。

そのうち一般病床302床(重症者向け48床)は、中等症・軽症者向けと精神疾患や小児などの感染者向けの専門病床に分かれている、とのことで、今回、公表されたのは中等症・軽症者向けの287床に対する、現在、入院されている患者さんの割合である、との報道です。

1月15日の信濃毎日新聞は、1月13日午後8時時点の実質的な病床使用率が53.1%、非常事態宣言の基準の一つの50%を4日連続で超えた、と報じ、更に、1月17日の記事によれば、1月15日午後8時時点で59.1%、過去最高と報じました。(3日間で6%上昇したことにもなります)この数値は、350床に対する入院患者のものであって、今回公表された病床逼迫度とは異なる数値である、ということです。

その上で、長野県の病床逼迫度は70.4%、長野市を含む北信では74.6%、お隣の東信が76.4%、これらの数値を踏まえ、各医療機関における現実的な逼迫状況を改めて受け止めなければならないと思います。施設の問題、そして、マンパワーの課題について様々な議論がなされていますが、やはり大事なのは、県が発令した医療非常事態宣言に伴い県民に要請した事項を踏まえ、一人ひとりの適切な行動が求められている、と考えます。

さて、新年があけ、2週間余が過ぎました。

我が家は例年、元旦の善光寺の初詣、護摩祈願等が年初のお決まりの行事でしたが、今年は、元旦は早朝の参拝のみとしたことから、本日(1/17)午前、護摩祈願を奉納していただき、お守りを授かりました。分散参拝も良いものでありました。

ここのところ、分散参拝のように、「分散」という言葉がよく聞かれます。昨日(1/16)、長野地域防災セミナーが開催され、参加してきました。

釜石の奇跡で有名な東大特任教授で、日本災害情報学会会長の片田敏孝先生、京都経済短大講師の菅野拓先生の講演がオンラインで行われました。

これまで、私も片田先生の書籍や論文等を拝読させていただき、防災について研究してまいりましたが、台風第19号災害を経て、改めてお聞きする講演について、印象に残った言葉を紹介します。

〇防災の実効性のカギは個人と地域である・・・個々の判断が大事であり、個々の防災意識に加え、隣近所、更に地域の中での日常からの防災への意識を養い、いざ、というときに躊躇することなく避難の判断をすること。

〇人は人として逃げられない・・・誰かを助けなければ!という他者への想いがあり、自分一人だけが助かれば良い、と考えない人が大勢いるものだ。

〇主客未分・・・主体と客体が別れていない融合している状態だが、行政が、市民住民に何かをしてあげる、ということではなく、一体となって行動することが求められる。

以上ですが、私は、ハード・ソフトの両面に関し、行政が果たさなければならない役割は多岐にわたり存在し、着実に災害に強いまちづくりを具現化していかなければならない、と考えます。他方、気象状況の激変により、そればかりに依存していられる状況ではない、ことは理解しますし、だから、避難行動について、個々の判断の重要性が増してきていると思います。

特に、「分散避難」については、在宅避難が可能なのかハザードマップで自宅の安全性を確認すること、自宅の安全性によっては親戚、知人、職場等への避難を行うこと、そうした避難先が無い場合はためらうことなく避難所への避難、といった先生の考えを更に広く市民全体で共有できるようにしなければならない、と受け止めました。

そして、菅野先生の講演では、「社会保障のフェーズフリー化」という言葉が印象に残っています。身の回りにあるモノやサービスを日常時だけでなく非常時においても役立つものとして設計していくという考え方で、例えば、発電機や蓄電池として利用可能な電気自動車の配置等といった、平常時(日常時)や災害時(非常時)などのフェーズ(社会の概念)に関わらず、適切な生活の質を確保しようとする概念です。私もフェーズフリー化について、防災の観点から、今後、理解を深めていかなければなりません。

新型コロナ、自然災害等々、私たちは、いつ何が起こるか分からない世界に生きており、いつ、どういった事態に直面しても一人ひとりが向き合わなければならない課題もあります。しかし、その前に、行政や政治が果たさなければならない責務を正確に把握し、出来ることを確実に進め、信頼関係を構築していくことが前提であり、必要です。

それぞれが、それぞれの責務、役割を果たすことにより、防災力の更なる強化に繋がり、安全安心に繋がっていくのだと思います。